Narración breve

incluida en:

Parque Inglés, UDLA Ediciones, Quito, 2024.

Me imagino que

Efraín Villacís es un dibujante. Toma un lápiz y antes de hacer el trazo se

detiene. Quiere dibujar un círculo perfecto a mano alzada. Comienza, parece

detenerse dubitativo y concluye con un gesto rápido. Lo ha logrado. Recorramos

con él este trazo que muestra el modo en el que se ha producido la belleza en

este texto.

Varios aspectos

formales conducen al texto hasta la belleza, a través de los que somete bajo el

poder de la lengua la historia surrealista de los ocho hombres calvos a los que

mira desde lejos. En primer lugar, el ritmo que emerge de la presencia repetida

de los ocho hombres calvos, que se deshace en sus individuos haciendo cada uno

algo distinto y que encuentra su contrapunto en el narrador ubicado en el otro

extremo del Parque Inglés.

Hay ocho calvos en hilera,

a ochenta centímetros de distancia, o menos, uno del otro…

y

yo del otro lado.

Están sentados en una banca

larga, mullida, ante mesillas cuadradas…

y yo en

un sillón hondo

Y más adelante:

Ocho calvos miran al frente, al mismo tiempo…

yo espiando por los polines rojos de una mujer

que cruza con un niño llorando en brazos

Y sigue:

Calvos de diferentes tonos: cuatro claros, el resto agrisados…

y yo vestido de azul con zapatos negros

Atrapados en esta secuencia la narración avanza, presenciamos a los hombres calvos en su

vida cotidiana, sin percatarse de que son mirados; nos aproximamos a la

historia de su calvicie: unos porque se han rapado, otros porque han perdido el

pelo.

En segundo

lugar, el color verde en sus diversas manifestaciones insiste en mantenerse

ante nuestra mirada, como si él fuera el protagonista de la historia, se repite

sin querer marcharse:

Verde botella

Verde aceituna

Verde pino

Y más adelante: “…

y yo ocupado en revolver media cucharadita de azúcar blanca en una taza de té

verde orina”. Finalmente los vemos marcharse, cada uno a su manera, aunque

la sensación de ser un grupo no se pierde:

Han desfilado de uno en uno, manteniendo la distancia, con

chaquetillas de figurín o suéteres de cachemira con cuellos en V —dos se

retrasaron, uno hasta recoger el cable que se le cayó, el otro fue al cuarto de

baño—, hasta desaparecer escaleras abajo, al final me percaté de que todos

llevaban anteojos con marco de metal dorado, delgadísimo, tratando de ocultar

su vulgaridad

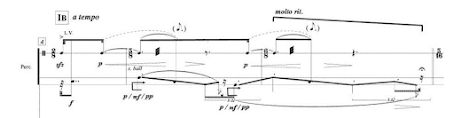

En tercer lugar,

de manera invisible la música está oculta detrás de la obra de Villacís. Es

fácil verlo escribiendo frente al computador mientras escoge la música que le

dirigirá hacia el texto, como un hilo de Ariadna que le permite no perderse en

el laberinto de las palabras. Futurismo tardío me lleva directamente a The

Doors, Break on Through to the other side.

Escucho, pero

con la letra cambiada, colocando en vez de la original el texto traducido y

adaptado de Futurismo tardío:

There are eight bald men in a row,

with less than eighty centimeters between them.

I am on the other side

I am on the other side

Eight bald men look straight ahead at the same

time,

and I catch a glimpse of a woman crossing with

a crying child in her arms.

I am on the other side

I am on the other side

Bald men of different shades:

four lights, the rest grayish, and me dressed

in blue with black

in the other side

in the other side.

Ejercicio que

podría repetirse en varios pasajes del texto, en los que no solo se encuentra

un cierto ritmo, sino que va más allá y se postula como letra que ya contiene

dentro de sí la musicalidad que, potencialmente, se podría convertir en una

canción. Sería hermoso que Futurismo tardío fuera leído en voz alta y

mejor aún, cantado.

En cuarto lugar,

y como era de esperarse, el cierre muestra al narrador abandonado a su suerte,

percatándose que la mirada irónica ahora se vuelve contra él, sintiendo como

emerge de su inconsciente la certeza de que son ellos, los hombre calvos, los

que existen y que él es, nada más, una mirada efímera pronta a desaparecer:

Solo tengo polvo en el aliento, un recuerdo que lastima como si algo

alguna vez hubiese latido.

Esta narración

de Efraín Villacís reafirma el encuentro la forma literaria y la belleza como

su producto; y, de manera especial, la plena validez de la pregunta por la

belleza que, a pesar de la posmodernidad, no se ha ido del arte. En un mundo

tan feo como es este en el que vivimos, el texto reivindica el derecho a la

hermosura.

TEXTO.

EFRAÍN VILLACÍS, FUTURISMO TARDÍO.

Hay ocho calvos en hilera, a ochenta centímetros de distancia, o

menos, uno del otro, y yo del otro lado. Están sentados en una banca larga,

mullida, ante mesillas cuadradas, y yo en un sillón hondo, verde botella,

mirando la vela verde aceituna, larga, del edificio más alto de la ciudad: se

está construyendo, es una cloaca levantada dentro de un perímetro estrecho, al

frente del parque más grande de la ciudad; área verde pino, urbana; central, no

lo dije antes para no aparentar con el renombrado de la mítica ciudad del señor

Auster, aunque prefiera el que yo describí para ubicar al creador de Franny,

cuando jugaba béisbol, bueno, peloteaba, en 1932.

Ocho calvos miran al frente, al mismo tiempo, y yo espiando por los

polines rojos de una mujer que cruza con un niño llorando en brazos: entrenado

para provocar lástima; a mí me abruma y estorba. Ellos no se inmutan: son

cabezas seriadas de maniquíes que sirven para exhibir extensores de pelo

artificial para personas con ideas largas. Las medias son de lana, pasan de las

rodillas, y aún logro ver un poco de piel oscura, no es bronceada ni cobriza,

café con leche tal vez, no, más bien terrosa, aclarada por falta de sol.

Calvos de diferentes tonos: cuatro claros, el resto agrisados, y yo

vestido de azul con zapatos negros, puntiagudos («puntones» es más preciso,

pero ese tipo de calzado no existe). Los aclarados se ven tristes y tienen

caídos los rostros, disculpándose, las miradas son idénticas y no, cada par de

ojos tiene su grado de languidez; los oscurecidos se ven incompletos, algo ha

sido retirado de sus testas, muestran narices parecidas, altivas, posando ante

una cámara fotográfica del servicio de pasaportes. El tapiz de esa pared es

color vino, con adornos dorados en forma de rombos estilizados, vistos de cerca

son hojas de achira por cada lado, pintadas a mano: quiero creer, aunque yo no

crea en nada en realidad.

Dos atienden sus celulares, tres esperan bebidas, los otros escriben

en tabletas, y yo desparpajado me río, a veces con gemidos, de los disparates

emitidos por un hombre a una mujer en la mesa cercana; ella no dice nada, no

puedo ver su expresión, sin duda lo azuza porque él yergue la cabeza y respira

como perro de presa. Los calvos brillan al unísono, es decir con igual

intensidad: pienso en trompetas anunciando la carrera, y a Mesala jugando

contra Andy Murray antes de la operación. Pasaban deportes por los monitores;

luego del confinamiento, solo videos cortos, sin sonido, de las bondades del

café de altura y sus redundancias fusionadas, repostería.

Cuatro se han rapado con celoso cuidado, los demás lo han perdido en

diferentes épocas de forma palmaria, y yo ocupado en revolver media cucharadita

de azúcar blanca en una taza de té verde orina. Moda y destino en fila,

exhibiéndose ante mis ojos: ocho redondeces con achatamientos particulares,

rasgos inhumanos por lo quietos y desatendidos, nadie repara en ellos, ¿solo

yo? Ocho muñecos que puedo desarmar en piezas y reubicar a mi antojo, y no se

verían igual, aunque a esta distancia se vean idénticos, perfectos. Un ojo

alargado junto a otro saltón, la nariz torva sobre labios cerrados en ojal,

entre cachetes llenos, no mofletudos, y un mentón recto, definido como un

balcón. Autómatas de cafetín con diferente giro de cuerda, se mueven a su

tiempo por- que van a dar las seis; sin sexo.

Han desfilado de uno en uno, manteniendo la distancia, con

chaquetillas de figurín o suéteres de cachemira con cuellos en V —dos se

retrasaron, uno hasta recoger el cable que se le cayó, el otro fue al cuarto de

baño—, hasta desaparecer escaleras abajo, al final me percaté de que todos

llevaban anteojos con marco de metal dorado, delgadísimo, tratando de ocultar

su vulgaridad. La red larga de setenta metros ondea con el viento que baja de

las montañas, sirve para detener escombros o herramientas que caigan de

cualquiera de los pisos en construcción, se queden dentro del área y no

revienten a un paseante distraído e infeliz; futurismo tardío de hace un siglo.

En la calle se acumulan los transportes idénticos, aunque sean de diferente

tamaño, color y año de fabricación: resplandecen los capós con el último

aliento que les da el guiño del atardecer desde el volcán; es un éxodo que se

repite en una proyección holográfica, nada que está muriendo puede parecer tan

limpio.

Ya no hay calvos ni transportes, y yo tratando de imaginar el tipo y

extensión de tela que deben usar para sacarse brillo luego de untarse alguna

grasa de origen animal. Solo tengo polvo en el aliento, un recuerdo que lastima

como si algo alguna vez hubiese latido.